Aplat ventre

Contrairement à la clarté de son titre et de son héroïne éponyme, l’œuvre de celui que Breton considéra pourtant comme d’une « imagination fulgurante » (et dont les filiations surréalistes sont très importantes) n’acquit qu’une notoriété minime au fil du temps. À l’occasion de la Rétrospective qui lui est consacrée au Centre Pompidou (24 février – 19 mars 2017) et à la publication du coffret vidéo édité par Carlotta, redécouvrons Blanche, film médiéval shakespearien où les notions de tragique, de cruelle réalité et de passions clivantes sont exploitées au travers d’une esthétique déroutante.

En plaçant sa caméra dans des studios théâtraux qui se voudraient représentatifs d’un château du XIIème siècle où s’entremêlent les passions amoureuses et dominatrices de trois hommes (le mari, seigneur bourru, son fils dont le feu pour sa belle-mère est réprimé et enfin le page du roi dont l’amour lui aussi interdit viendra littéralement briser le(s) cadre(s) hiérarchique(s) et rationnels de cette micro société), on peine, en tant que spectateurs contemporains habitués au jeu de plus en plus transparent, à comprendre la beauté et la portée d’une œuvre pourtant délibérément sur-jouée et sur-filmée.

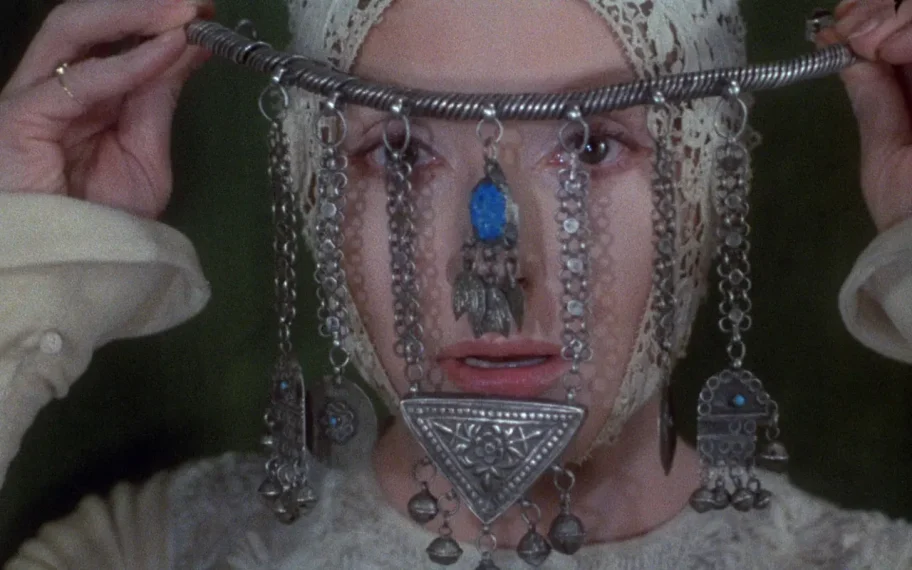

Passé cette compréhensible réticence, on comprend que le génie de Borowczyk réside en sa peinture des mécanismes de répression sentimentale et sexuelle, d’autodestruction humaine, faisant germer nos désirs d’abord en catimini et avec un implicite qu’il délaissera plus tard. On pourrait aussi parler de mise en scène, tant l’intermédialité y est importante. Belle et enivrante dans son parfum, l’actrice (et femme) fétiche Ligia Branice, dont le visage et la resplendissante pudeur sont travaillés à la manière des films muets, est aussi dangereuse et piquante, voire vénéneuse.

Pasolini, en 1975, sortira Salo ou les 120 Journées de Sodome et d’autres films à forte charge érotique et Sadienne (dans une moindre mesure) qui traiteront de sujets comme celui de la jouissance immédiate, du désir de possession de l’autre chosifiant et réducteur. Ici, ses thématiques se révèlent en creux par une pudeur toute inverse de son œuvre.

Le travail d’une incroyable profondeur sur le cadrage pallie le choix esthétique en référence directe au théâtre, de filmer la majorité des plans de manière frontale en aplat. Il permet au réalisateur de restituer à la fois les hiérarchies en vigueur dans une époque médiévale régie par le servage, mais aussi de faire ressentir au spectateur, par la froideur et l’épure de la composition, toute la force répressive des pulsions humaines, ainsi que les clivages qu’elle engendre entre les êtres amenés à se déchirer. Pages et rois sont séparés par des cloisons et des plans distincts, l’allégorie animalière de Blanche – une colombe – est encadrée dans une cage, miniature de celle dans laquelle la protagoniste est enfermée.En nous plaçant dans cette posture théâtrale d’« observateur », nous sommes à la fois à même de comprendre le manque d’empathie de ces personnages qui ne se fondent jamais réellement dans le même espace, ne sont jamais en réelle symbiose, mais aussi de saisir toute la froideur omnisciente de la réalité des hommes dans laquelle se joue un drame bien vain qui les tue un-par-un.

Le tragique de l’œuvre, comprimé jusqu’au dénouement funeste, brûle les vides que le film nous présente, à la manière d’Haneke et de son structuralisme glacial. Et dans ces vides, striés et troués d’ouvertures vers une connaissance supérieure, vers le mystère dévoilé ou vers les émotions révélées, on découvre les regards furtifs des amants devinant les dessous du quiproquo du pentagone amoureux, les désirs sensuels irrépressibles comme celui du page, dans l’encadrement de la chambre de Blanche que l’on obstruera, ou encore du clergé représenté ironiquement par un moine légèrement voyeur se délectant par procuration du plaisir d’autrui.

La satyre que le réalisateur tisse au via la tragédie filmique médiévale, met en lumière les dessous d’une époque en pleine entreprise de déconstruction morale qu’est celle des années 70. Les agissements pulsionnels des protagonistes permettent l’étude de la dualité d’une bestialité humaine résurgente. En cela, on dépasse la simple apparence du mélodrame en costumes gentillet et pieux, pour recevoir toute la subversion tragédienne de l’œuvre, à la seule différence que les forces immanentes, ici, ne tiennent pas aux Dieux qui nous surplombent, mais à nos bouillonnements hormonaux.

La femme, dans cette terrible « logique », devient le point de rencontre de tous les faisceaux pulsionnels émis par des hommes dont la caractérisation est toujours nuancée, double, à la fois vicieuse et compréhensible. Elle se pare dès le premier plan de bijoux fastueux et se camoufle sous des tenues « pures » et opaques, ainsi que sous une timidité et une faiblesse agaçantes, mais touchantes parce qu’inévitables, imparables. Car l’amour (ou le désir de possession pur) que le Roi, le Seigneur, le Page et le Beau-fils éprouvent pour la jeune femme les poussent tous, à la manière de l’inversion des statuts dans les comédies de Marivaux qui sert un message révolutionnaire, à briser les cadres dans lesquels ils sont tous enfermés.

L’expression de cette entreprise de destruction du cadre se fait par le malmenage du cadrage, par quelques brefs plans contrastant avec le reste de l’œuvre, où la caméra se fait subjectivité du désir de l’Homme (comme dans la scène de rencontre du Roi et de Blanche), ou encore de sa souffrance (comme dans la scène finale de mise à mort par torture, seule scène s’éloignant autant du château à la caméra tournoyante). Pour le reste, Walerian Borowczyk nous propose un découpage de composition rationalisé et symbolique aux couleurs froides et au contenu réduit à l’essentiel. On se retrouve alors face à de véritables scènes théâtrales où les actions et interactions des personnages dans les vides d’un monde jalonné de repères (le crucifix, les tresses de paille rappelant la métaphore des cheveux des femmes séduites par le page, ou encore les armes, l’oiseau et le singe) se font étal des vices et des manigances de nos êtres.

Finalement, Blanche nous propose une sorte de relecture du patrimoine de la peinture religieuse et médiévale, décomposée en parties porteuses de sens distincts, d’une cohérence au sens bouclé, fermé. Mais, comme la dague plantée par inadvertance dans l’aisselle du Christ en croix de l’icône de Blanche, c’est comme d’un picotement que l’esprit du spectateur est pris, face au délitement inévitable des conventions qui s’amorce ici avec Borowczyk.

Note:

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer