Deux cyber-attaques successives ouvrent le film. La première provoque l’explosion d’un réacteur dans une centrale nucléaire en Chine, puis la seconde fait exploser le cours du soja à la bourse de New-York. Les autorités chinoises et le FBI décident alors de collaborer. Chen Dawai, l’agent chinois en charge de l’enquête, sait que seul son ancien coloc au MIT Nicholas Hathaway, qui purge une peine de prison, pourra les faire avancer dans l’enquête.

« I’m Casper the Ghost », déclare Hathaway dans le dernier tiers du film. Vers quoi tendent les héros du nouveau Michael Mann, sinon à ce devenir-fantôme, à savoir des êtres constitués seulement d’âmes et débarrassés du poids des corps ? Jamais à ce point chez le cinéaste, ceux-ci n’ont paru si légers, flottants, quasi-diaphanes. Volant des États-Unis à la Malaisie en passant par la Chine, ils glissent dans l’espace, comme libérés de toute pesanteur.

Et pourtant, jamais le corps ne se fait vraiment oublier. Dans sa cellule de prison – et comme il l’explique à sa co-équipière Lien Chen, la sœur ingénieure en informatique de Chen -, Hathaway se biberonne à la lecture de Michel Foucault et maintient le contrôle sur son esprit, appliquant sa discipline propre contre celle imposée par le système pénitentiaire. Pratiquant ainsi une évasion hors de la cellule par le mental, il n’en oublie pas moins être fait de chair et de sang et se sculpte un corps d’athlète, pratiquant ses exercices dès qu’il en a l’occasion. Les corps dans Hacker sont situés quelque part entre leur devenir-fantôme et leur masse physique, car les balles blessent bel et bien et les explosions tuent.

« Si j’arrête de penser à une chose, elle cesse d’exister », déclare quant-à lui le blackhat (pirate malveillant), le « méchant » du film qui évolue – ou du moins espérerait évoluer – dans la seule sphère du virtuel. Lui voudrait se faire intégralement fantôme. Il se cache derrière une bande d’émissaires-tampons qui parlent à sa place, tuent à sa place et meurent à sa place. Son corps est obèse et négligé, comme s’il en avait oublié l’existence : ce personnage de « bad guy » adhère d’ailleurs bien plus que le héros au cliché du geek. Hathaway en revanche a discipliné le corps et l’esprit, se muant en être capable d’affronter les menaces du virtuel comme du réel.

Mann, sensible à l’état du monde comme l’aiguille du microsillon, palpe le pouls du contemporain, c’est un cliché de le dire (avec toute sa part de justesse). Mais il s’agit de fixer la photographie de l’ère mondialisée et hyperconnectée à l’image de quelques productions récentes, comme Men, Women and Children qui, sur le sujet de l’impact des nouvelles technologies, se contentait d’illustrer en faisant une sorte de photocopie d’une image convenue de l’époque et du coup manquait sa cible. Hacker, toujours tendu dans le mouvement, la vitesse, échappe gracieusement à la rigidité d’une représentation. Il sait que d’un temps il vaut mieux capter l’esprit, que figer le cliché. Si le 11 septembre est évoqué, menaçant d’expliciter un peu trop les enjeux du film, c’est au cours de dialogues exemplaires de brièveté.

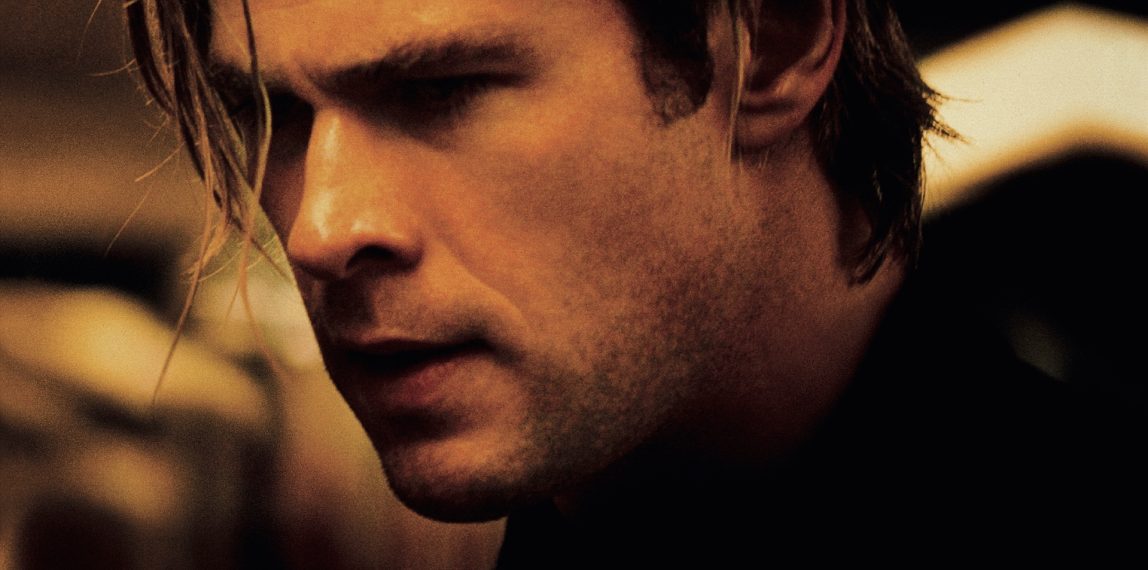

Les personnages de Mann sont des taiseux, pas vraiment portés sur l’épanchement lyrique. Ça n’est pas nouveau dans son cinéma, ils se murent derrière des palissades à l’exemple des lunettes noires qu’ils arborent continuellement. Ça va très loin dans Hacker où rarement le visage d’Hathaway laisse passer une émotion, à peine un sourire en réponse à une blague. Les voix sont quasi blanches, neutres. Chez Mann, la parole est claire, efficace, droite, directe. La communication entre les membres de la petite équipe formée par les champions du hacking et les agents du FBI qui les escortent se fait toujours rapide et concise. Rarement les affects paraissent à la surface des corps, bien présents, mais retenus au-dedans. L’émotion traverse les personnages, mais jamais n’affleure. Au film alors, revient la charge d’en rendre compte. Et cela donne ces plans de toute beauté de survols aériens sur Hong Kong, brillant de mille feux, soutenus par la musique d’Atticus Ross. Ce qu’éprouvent les personnages est moins exprimé par ce qu’ils font que par ce qu’ils regardent, à l’image de la séquence où Hathaway libéré de prison, contemple le vide blanc d’un tarmac. S’il y a un romantisme à l’œuvre aujourd’hui, il se trouve dans le cinéma de Michael Mann, le Friedrich du XXIe siècle balbutiant.

Mais le plus beau, c’est peut-être la manière dont se tisse la relation amoureuse entre Hathaway et Lien Chen : hyper efficace et d’égal à égal, à l’image du couple Lauren Bacall – Humphrey Bogart dans Le Port de l’angoisse, évidente et franche, affleurant par le contact des mains posées sur les bras. A-t-on dit combien depuis Le Sixième sens jusqu’à Hacker et en passant par Heat, Mann filme bien les scènes de lit, moins à la recherche d’un frisson érotique que d’une douceur s’exprimant dans le cadrage et dans la mélancolique lumière bleutée si caractéristique de ses films ? Séquences brèves dans Hacker, tant le film est tendu vers la rapidité d’une action qui ne laisse pas le temps pour les étreintes. Dans l’ultime plan, le couple solidement soudé se dilue dans un flou indicateur de leur insaisissabilité. Libéré de son bracelet électronique figé à la cheville, rappel symbolique d’un boulet qui l’arrimait au sol, Hathaway retient sa partenaire par le bras et ensemble, transformés en labiles fantômes, ils peuvent achever de s’évaporer.

Note: