« J’ai inventé une formule que je ne peux perfectionner »

Moderne et radicale, l’œuvre de Lucio Fontana va des années 1930 à sa mort, en 1968. Il n’aura cessé d’interroger le rapport du regard à l’espace plat de la toile accrochée sur le mur, mais également l’espace tout court, celui dans lequel le spectateur se déplace, celui dans lequel les corps voguent entre les œuvres.

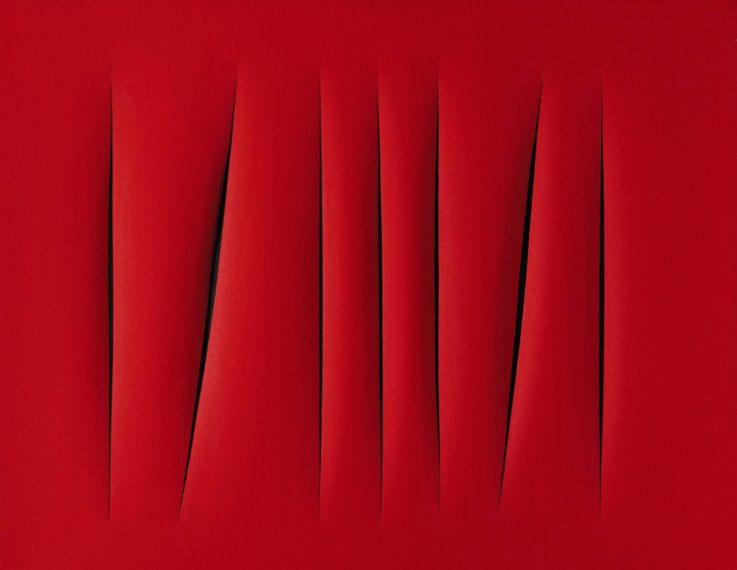

L’exposition que présente le Musée d’Art Moderne de la ville de Paris est très aérée. Chronologique, elle résume l’œuvre de Fontana par une présentation des différentes périodes qui constituent sa vie artistique. L’exposition, sans jamais réellement rompre le fil esthétique – il n’y a pas de « salles » à proprement parler – nous fait découvrir une œuvre souvent réduite à un geste perçu comme iconoclaste, celui des Tagli, soit une fente, une coupure au milieu d’un monochrome, sorte de version froide des artistes destructeurs Gutäi : un geste violent et régénérateur qui commente en direct l’histoire de l’art de son temps.

Un premier étonnement alors, quand on découvre que le début de sa carrière se focalise sur des sculptures figuratives en céramique, drôles d’invitations à l’amusement, mais quelques fulgurances néanmoins comme ce Campione Olimpioninco, à la posture quelque part entre David et Rodin, drapé d’un bleu céruléen magnétique. Il est inhabituel de contempler ce matériau qu’est la céramique quand il sert à la réalisation de sculptures que l’on peut qualifier de néo-classiques ou de « proto post-moderne » (pardonnez l’expression) reprenant des figures de l’antiquité ou du christianisme. De nombreuses choses que l’on retrouvera de manière éparse dans les premières toiles, mais peut être qu’un Cy Twombly est plus intéressant sur ce genre de questionnements autour du signe littéraire et de sa figuration. Toutefois, le côté coloré, nacré et méditerranéen de ce début d’exposition ne laisse pas indifférent, que ce soit pour le tropisme lui-même, mais également pour la surprise qu’il offre, par rapport à l’image que l’on se fait habituellement de l’artiste italien.

Déjà présent très tôt dans sa carrière avec le mouvement spatialiste qui se met en place à la fin des années 1940, la question de l’espace et du geste devient de plus en plus manifeste. Elle s’illustre au départ dans des sculptures abstraites questionnant le vide et le plein, puis continue de poindre dans l’abstraction vers laquelle tendent certaines des céramiques. La radicalisation vient du geste de l’artiste qui va être de plus en plus réduit à l’énergie d’un instant, venant s’installer brièvement sur la toile pour la marquer à jamais. Ce sont les trous, présents sur une très grande partie des oeuvres, ces trous que l’on verra apparaître d’une traite sur la toile dans une vidéo de Fontana au travail. On constate d’ailleurs que – à quelques exceptions près – toutes les œuvres de Lucio Fontana porteront désormais le même titre, celui de Concetto Spaziale, soit Concept Spatial. Il déclare lui-même dans une vidéo que l’art est maintenant « pure philosophie ».

Si son œuvre peut sembler très théorique, elle reste néanmoins ouverte et avant tout formelle. Il faut voir l’effet que cela produit quand le regard se perd dans la grande fente qui perce le mur du petit labyrinthe dans l’Ambiente spaziale in documenta 4, a Kassel et l’on constate alors que cette brèche n’est pas un geste iconoclaste (il le dit lui-même), que c’est une ouverture plutôt qu’une coupure et il y a dans cet interstice orphique la formation d’un aspirateur optique hallucinant de simplicité.

Plus la carrière de Fontana avance, plus cette brèche va se diriger vers une certaine dureté, les matériaux coupés vont évoluer, d’abord la céramique, mais ensuite le fer et le cuivre… La fente parfaite qui coupait la toile et qui engloutissait le regard de par son implacable verticalité devient une fissure douloureuse et l’œuvre de l’artiste devient folle.

La dernière salle montre – entre autres – un objet conique noir datant de 1967, brillant, très lisse, presque pop. On a subitement l’impression d’être face à une survivance formelle de l’intérieur de la fente, et de son extraction hors de la toile, le trou aurait pris une forme, celle parfaite d’un objet quasi industriel, décoratif. Mais cette sculpture est elle-même trouée, et semble donc être une forme d’aveu du tournis de l’artiste face à son dispositif qui vient phagocyter la moindre production, aussi théorique soit elle. Il mourra l’année suivante.

Ce geste qui troue et coupe a quelque chose de maniériste, de très soucieux de « faire borne » dans l’histoire de l’art, et Lucio Fontana exprime dans une vidéo son ravissement d’incarner une modernité qui traiterait de l’immatériel, du geste remplaçant l’œuvre finie, etc. Pourtant l’œuvre de l’artiste n’est pas avare de purs precepts et le regard du spectateur arrive en effet après le geste. S’il y a une certaine forme de violence théorique chez Fontana, elle n’a lieu qu’une fois et devient un apaisement, un regard qui se perd dans des œuvres évoquant souvent l’art brut, convoquant des matières minérales comme le sable, des cailloux peints et un trait naïf, contrastant de fait avec son travail sur des matériaux plus associés au monde industriel et aux machines comme le fer, les néons, etc.

Il faut redécouvrir cette œuvre étrange qui va de la conquête de l’espace du tableau jusqu’à la conquête de l’espace tout court et qui laisse ouverte l’interprétation et le chemin du regard. Chose étrange que cette liberté de vision quand on constate non seulement que cette œuvre trouve ses origines dans une réflexion théorique et qu’elle s’exprime formellement par un nombre de motifs relativement restreints, pouvant apparaître aliénants si on les regarde trop vite.

Cette brèche est un « tout » vertigineux. C’est le trou d’Une Sale Histoire de Jean Eustache, c’est un œil, un miroir, un vagin, tout ce qu’on veut, tout ce qu’on voit, tout en même temps.

Rétrospective Lucio Fontana au musée d’art Moderne de Paris – Jusqu’au 24 août 2014

Note: